当前位置:

首页 >

软件教程 >

《父亲的病》思维导图详解:梳理人物关系与情节发展

《父亲的病》思维导图详解:梳理人物关系与情节发展

2025-02-20 17:28:04

标签:

思维导图

迅捷思维导图

Web/PC/APP多端互通 支持多人协同编辑

迅捷思维导图

Web/PC/APP多端互通 支持多人协同编辑

在鲁迅先生的作品中,《父亲的病》不仅是一篇回忆性散文,更是对旧时代医疗体系以及封建迷信思想深刻批判的缩影。通过这篇文章,我们能够窥见当时社会环境下民众对待疾病的态度和处理方式,同时也展现了作者对于亲情、死亡及人生哲理的深刻思考。为了更好地理解这部作品,本文将帮助小伙伴们借助《父亲的病》思维导图,清晰地梳理出文章中的人物关系与情节脉络。

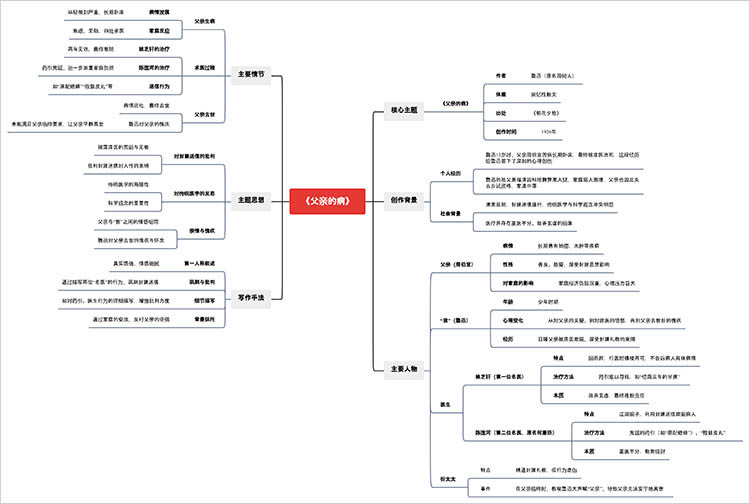

一、《父亲的病》思维导图详解

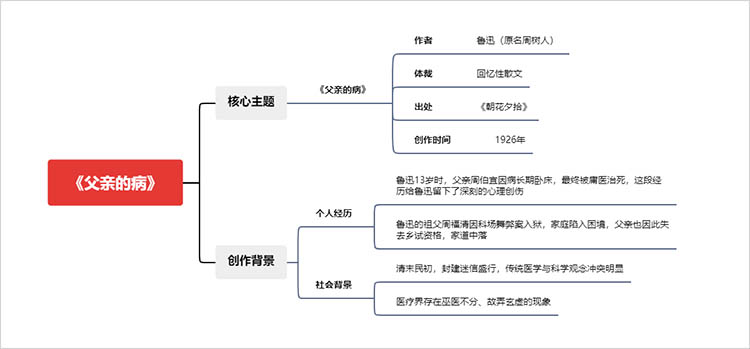

1.核心主题与创作背景

《父亲的病》的核心主题围绕“父爱”展开,通过作者鲁迅的亲身经历,展现了父亲与儿子之间深厚的情感以及父亲对家庭的责任感。创作背景方面,文章反映了清末民初的社会现实,封建迷信盛行,传统医学与科学观念冲突明显,医疗界存在巫医不分、故弄玄虚的现象。

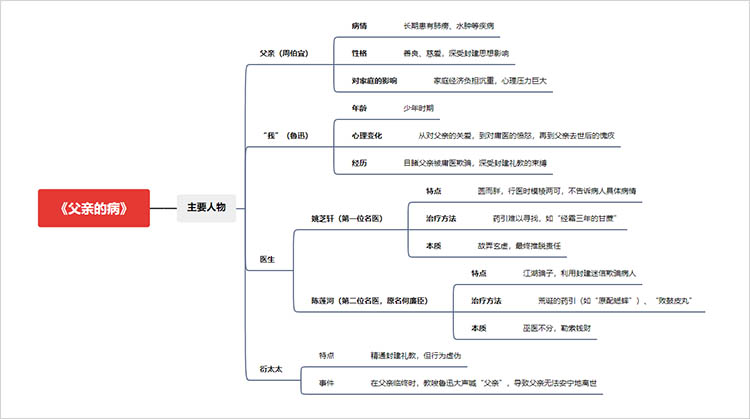

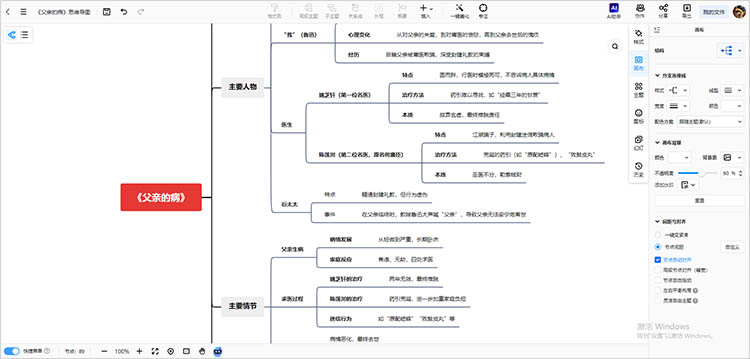

2.主要人物

文章中的主要人物包括鲁迅的父亲、两位医生姚芝轩和陈莲河,以及衍太太。

①父亲(周伯宜):长期患有肺痨、水肿等疾病,性格善良、慈爱,深受封建思想影响。他对家庭的影响主要体现在家庭经济负担沉重,心理压力巨大。

②姚芝轩(第一位名医):特点是圆而胖,行医时模棱两可,不告诉病人具体病情。治疗方法是药引难以寻找,如“经霜三年的甘蔗”。本质是故弄玄虚,最终推脱责任。

③陈莲河(第二位名医,原名何廉臣):特点是江湖骗子,利用封建迷信欺骗病人。治疗方法是荒诞的药引(如“原配蟠”)、“败鼓皮丸”。本质是巫医不分,勒索钱财。

④衍太太:特点是精通封建礼教,但行为虚伪。事件是在父亲临终时,教唆鲁迅大声喊“父亲”,导致父亲无法安宁地离世。

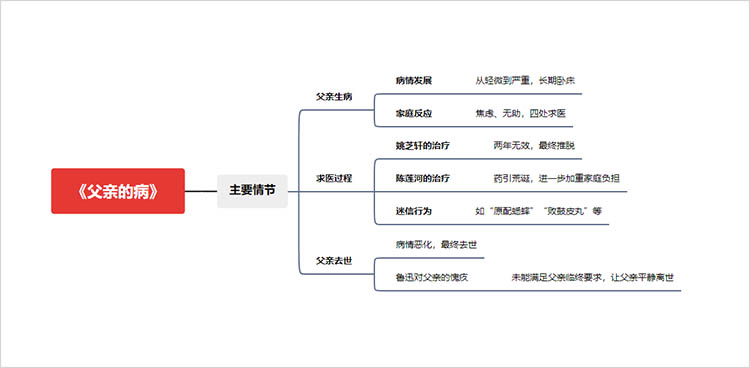

3.主要情节

文章的主要情节可以分为以下几个部分:

①父亲生病:从轻微到严重,长期卧床。家庭反应是焦虑、无助,四处求医。

②求医过程:姚芝轩的治疗两年无效,最终推脱。陈莲河的治疗药引荒诞,进一步加重家庭负担。

③迷信行为:如“原配蟠”、“败鼓皮丸”等,病情恶化,最终去世。

④父亲去世:鲁迅对父亲的愧疚,未能满足父亲临终要求,让父亲平静离世。

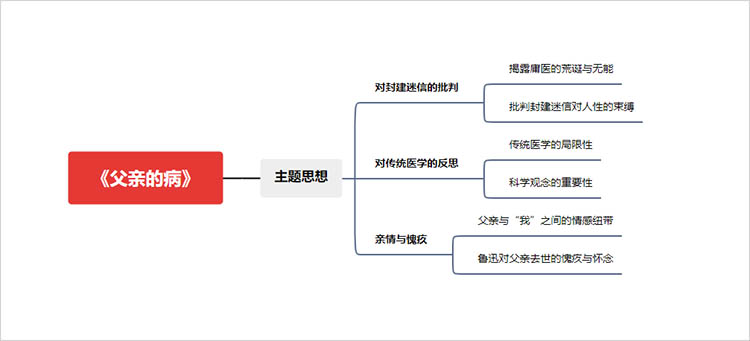

4.主题思想

《父亲的病》的主题思想主要体现在以下几个方面:

①对封建迷信的批判:通过描写两位“名医”的行为,讽刺封建迷信。

②对传统医学的反思:传统医学的局限性,科学观念的重要性。

③亲情与愧疚:父亲与“我”之间的情感纽带,鲁迅对父亲去世的愧疚与怀念。

二、思维导图的应用

为了更好地理解《父亲的病》的情节与人物关系,迅捷画图是一个非常有用的工具。迅捷画图是一款高效便捷的在线绘图工具,它支持创建多种类型的图表,如流程图、组织结构图和思维导图等。用户界面友好,操作简便,即便是初学者也能快速上手制作出专业的图表。

使用迅捷画图,读者可以轻松创建思维导图,具体步骤如下:

1.创建中心主题:

将“《父亲的病》”作为中心主题,便于从这一主题出发进行分析。

2.分支添加人物关系:

在思维导图中,可以以父亲、叙述者、母亲等为主要分支,分别描述他们的角色、情感和相互关系,形成清晰的人物关系图谱。

3.情节节点建立:

将情节发展分为不同的节点,分别标注开篇、病情恶化、家庭反应、情感高潮、及结尾等关键信息,使得情节发展一目了然。

4.情感变化可视化:

对叙述者的情感变化进行标注,可以通过不同颜色或符号显示情感的波动,例如愧疚、无力、忧伤等,使读者能更直观地感受到情绪的紧张与转变。

通过思维导图的方式,读者可以将复杂的情节与人物关系归纳得更为精炼与清晰,有助于深入理解文本的核心。

通过迅捷画图制作的思维导图,我们可以清晰地看到《父亲的病》中的人物关系和情节发展。这种可视化的工具不仅帮助我们更好地理解文章内容,还让我们对鲁迅先生的写作手法和主题思想有了更深刻的认识。希望今天的内容能够帮助大家梳理出文章中的人物关系与情节脉络。

![迅捷活动banner]()